詩集『汀の虹』の“汀”と“虹”。

そもそも汀(みぎわ)という言葉が読みづらく、汀は波打ち際のことで、虹は雨上がりの空に浮かぶもの。なので“汀の虹”と伝えると「どんな虹なの?」と尋ねられることがよくあります。

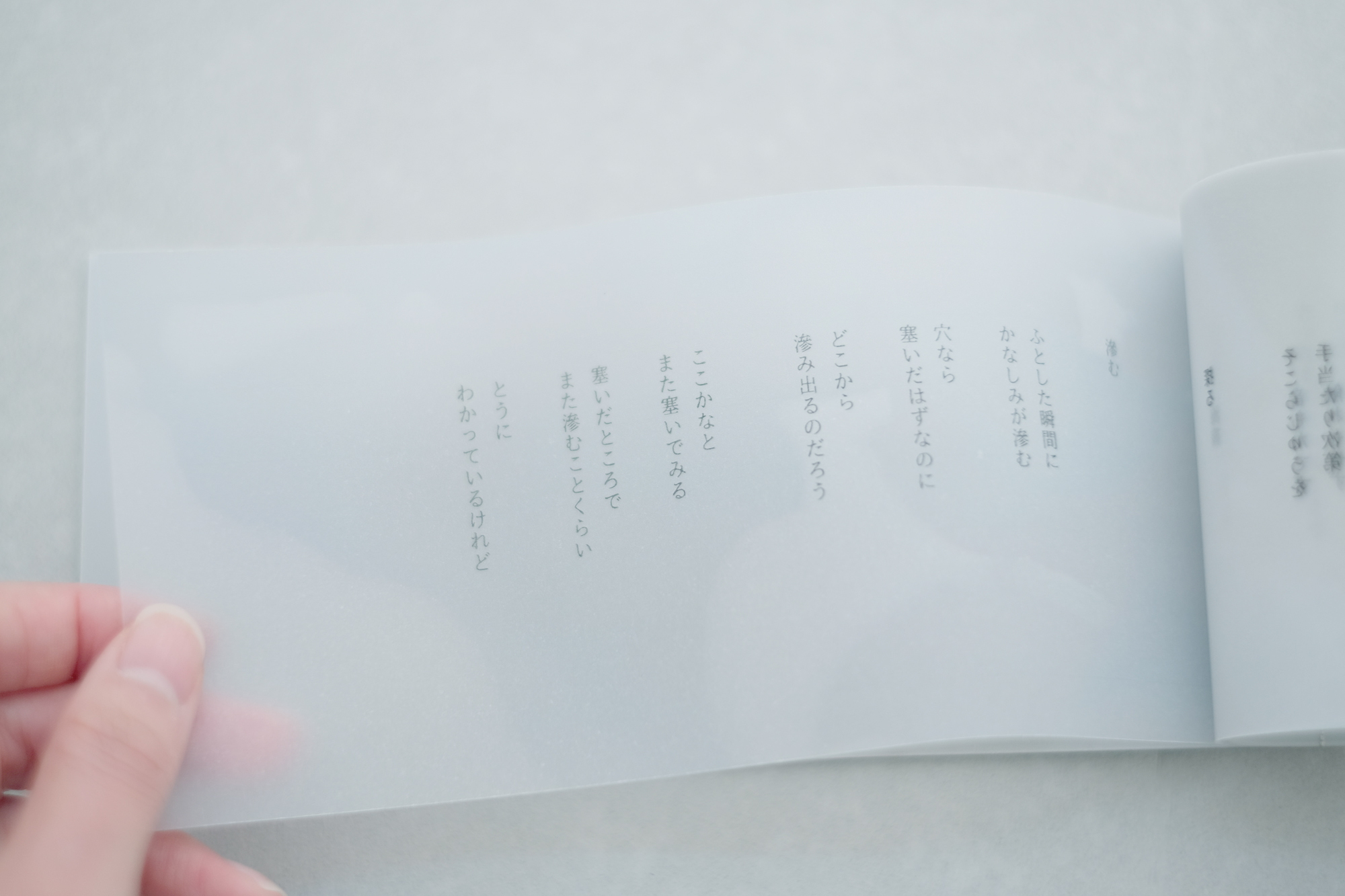

「汀の虹」

目の前に広がる 青い海の

静かに届く 果ての波透き通った その揺らめきに

時折浮かぶ 虹色の煌めき寄せてはかえす 波音とともに

屈して 折れて 生まれる光どんなにかなしい揺らめきも

いつか虹色に変わる

と願いながら

いつかの海で見た、波打ち際で揺らめきながら浮かぶ虹色の煌めきをあらわした“汀の虹”。詩集の一番最初にこの一篇があり、一番最後に同じ「汀の虹」という題で続きの詩が一篇あります。

その二篇の詩で“汀の虹”を描いていますが、その他の詩にも“汀”や“虹”に関連する詩がたくさんあり、この詩集の根底を流れる言葉です。

詩集を綴じようと決めた時、最初に据えたのが“汀”ということば。記憶を辿ると、いつの頃からかふさぎこむことがあると海へ向かうようになっていました。

暮らしていた山の麓は緑がそこかしこにあって、20分も歩けば夜景と星空が広がる展望台にだって辿り着ける環境なのに、触れたいのはいつだって海の青と波の音。

幸い山も海もある町に暮らしていたこともあり、学生の頃は悩み事があると逃げるように浜へ出かけ、夜のヨットハーバーの淵に腰をかけ暗闇と静寂に浸りながら波音に包まれていました。

かといってそれからダイビングや波乗りに夢中になるわけでもなく、船やヨットに乗りたいわけでもなく。海辺へ行っては飽きもせずただただ裸足になって体を投げ出し、目の前に広がる海と波打ち際をぼうっと眺めるだけ。

社会人になってからはもっと遠くの海へと逃げるように足をのばし、少しでもその時間を記憶に留めようと一握りの砂や石の欠片を拾っては持ち帰り、小さな器に箱庭をつくり独りで眺めるようになりました。

それでも足りずにいつからかカメラも持つようになり、でも「おさめることができない」と画材をかついで「描こう」としていた時期もあり。それでも結局その時間を、海を目の前にしてもらうものを閉じこめて持ち帰ることなんてできずにいました。

それから何年か経ってがんを患い死の淵に立ち、失ったものへのかなしみから治療後も揺らぎ続ける心の居場所を探して、いっそう海を求めるようになりました。

波打ち際を彷徨ってはシーグラスやハートの形をした石を拾い、束の間何かを「手にした」気持ちになる。瀬戸内海、太平洋、日本海……集めても集めても埋めることができない喪失感に気が付き、汀で集めたハートの形をした石に自分の心の奥に沈んだ記憶を一つずつおさめて綴じた『ココロイシ』という作品が生まれました。海、つまり“汀”はもうずっと昔から今日まで私にとって“生きるために”なくてはならない存在なのです。

一方で“虹”というものは、何故だかあまり好きになれずにいたものの一つでした。虹が出ると皆「虹だ!」と写真におさめる。でも、何だかいつも遠くて欠けていて。思うようにおさめることはできないし、すぐに消えてなくなってしまう。そんな虹が希望の象徴のように描かれることが何だか腑に落ちなくて、虹と距離をとっていた時期もありました。

でも自分ががんを患ってから、死の淵に立ち何度も見たのが“虹”でした。

最初の虹は赤ちゃんの産声。流産の診断で手術が決まり、点滴の管を刺されて待っていた処置室で、薄い壁ひとつで隔てられた隣の分娩室から聴こえてきた産まれたての赤ちゃんの泣き声。冷たい処置室で一人灰色の涙を流していた私にとって、それは虹色の響きと色を持っていました。

何の曇りもない、美しい煌めき。それ以来病棟や外来で出会ってしまう妊婦さんやご家族、子どもの声は全部虹色に聴こえ、虹色に見え、自分はますます灰色に沈んでゆく。生命の煌めきに満ちた虹色を羨ましく感じてしまう自分の心がどんどん醜く感じるようになりました。

そんな灰色の日々の中で唯一虹色だったのが、自分の腕に滲んだ点滴や輸血、抗がん剤投与や採血の跡。冷静になってから記憶を辿ると、祖母が亡くなる前にICUで意識が戻り一瞬だけ笑ってくれたときの笑顔や、寝たきりだった祖父が私の呼び掛けに反応してちゃんと目があった時の瞳の色も虹色でした。

わたしにとって、虹色は“生きている”という状態の証であり、“生”そのもの。そしてそんな時に思い出したのがいつかの海で、つまりは汀で透き通った波の間に見た煌めきでした。

汀の向こう側は死、こちら側は生。海に引きずり込まれれば死んでしまう。その境界の揺らめきこそがわたしにとっての汀。

だからこそ、向こう側へいってしまった人のことを想いながらも海から離れて歩みを進めることも出来ず、向こう側を見つめるだけの自分は死に損ないのような気もして、申し訳なく感じた時期すらありました。それでもただただ汀をじっと見つめているうちに、揺らいでいるこの気持ち自体も少しずつ見つめられるようになり綴じたのが『汀の虹』という詩集です。

汀の虹、つまりは生きていることそのもの。それを一言で説明するのは難しくて、たとえ綴じた詩集を手渡したところで届くのかもわからないけれど、言葉にできる限りを綴るとこんな感じです。

そんなことを考えながら1月の展示の準備を進めていた一昨日、久しぶりに訪れたgallery ieさんで開催されていたpebbleworksさんの展示で、“汀の虹”に出会いました。半透明の樹脂の中に閉じこめられた、何色とも言い難い煌めき。手を伸ばしても届かない奥行きも色もすべてが私が見たあの煌めきで、気が付くと握りしめていました。

言葉にできず、写真にも絵にもできなかった“汀の虹”。“生”の煌めき、裏表にある“死”という色もちゃんと含んだこの小さなブローチを見つめながら、想いを巡らせながら展示の準備を進めていきたいと思います。