少し時間が経ってしまいましたが、2019年6月11日、関西学院大学 人間福祉学部 人間科学科 藤井美和先生のゼミのゲストスピーカーとしておはなしする機会をいただきました。

「そのあと」を生きるという題で、大学で社会福祉を学んでから今のZINEの活動に至るまでさまざまな「そのあと」を体験したひとりとして、感じてきたことを学生のみなさんにおはなしする時間でした。

仕事柄自分の経験について振り返って話したり、綴ったりする機会は多いですが、何をどう伝えるかはご依頼により毎回少しずつ違っています。夜空に浮かぶ星屑のように散らばった膨大な経験、記憶、足あとからことばを編むことは、都度あたらしい星座を描くような作業にも感じています。

一方で、星座を描いてつないでしまうときれいな軌跡のように伝わってしまうことも感じています。本当はつないだ星座の間にも、こぼれてしまったもの無数にある。「すべての経験がつながって今があるのですね」というメッセージをいただくと、きれいにまとめすぎてしまったかなと反省することも少なくありません。

今回はかなり深いおはなしをしたこともあり、普段こぼしてしまっている星屑も掬い上げることができました。その記憶として、スライドよりもう少しだけたくさんの星屑をつないだ文章をひとつ置きたいと思います。

関西学院大学 人間福祉学部は母校であり卒業した学部です。在学当時は社会学部 社会福祉学科。大学の中でもこじんまりとした学科で、卒業後にひとつの学部へと生まれ変わりました。名前は変わっても今も人間福祉学部にはお世話になった先生方がたくさんいらっしゃいます。今回お声がけくださった藤井美和先生も、大学3年生の時に受講した「死生学」の先生でした。

「死生学」つまりは死ぬことも含めて、生きることを考える学問。21歳の春、他のどの授業よりも思い入れをもって受講を決めて向き合った授業だったように思います。

その時の教科書が、藤井美和先生と双子の妹さんである藤井理恵先生の『たましいのケア』病む人のかたわらにでした。28歳という若さで大きな病を経験し、その後は生きることを考える学問を通していのちを見つめる藤井美和先生と、淀川キリスト教病院というホスピスのある病院のチャプレン(病院内牧師)としていのちと向き合う妹の藤井理恵先生による共著書。

受講していた当時は、寝たきりになり少しずつ死へと近づいていた祖父と同居しながら病院と家と学校を行き来する日々でした。祖父という病む人のかたわらで病院や家のベッドサイドに居ることが多かったわたしにとって、本に綴られていた一瞬一瞬は、まさに目の前にある現実でした。

専門職として病院に居る理恵先生が見つめ、触れてこられた声。いのちにかかわる病気を経験された美和先生が見つめ、触れてこられた声。そしてお二人それぞれの声。

目の前にある家族の生と死の汀を見つめながら、かなしみと後悔と怒りがごちゃまぜの状態だったわたしは、心の奥にある切実な感情を揺さぶられるような想いでした。その反面祖父はまだ生きている。本に登場する声の主が感じている本当のところに自分は到底届かないような気持ちも抱いていました。

でもこの本はずっと持っておかねばいけないような気がして、引っ越しを重ねてもどれだけ新しい本を買っても、ずっと本棚にありました。今も卒業後に出版された増補改訂版を手元に置いていて、何か大切なことを見つめなおしたいと思った時必ず手にとる1冊になっています。

スライド「そのあと」を生きる より

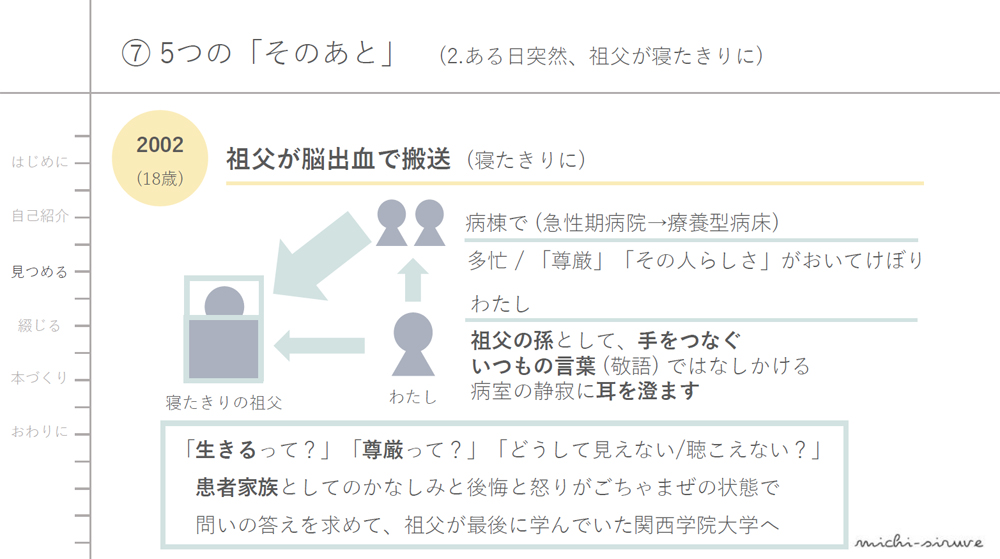

関西学院大学に進学したのは、祖父の背中を追ってのことでした。大学時代に哲学を学び、新聞社に勤め、阪神・淡路大震災を経験。引退後の晩年は、自宅からほど近い関西学院大学で哲学や宗教学、そして人間学などの講義を聴講しながら「尊厳ある生」について考え続けていた人でした。

その道半ばで脳出血で倒れ、後遺症により表現する自由を失った祖父が患者として居ることになった病院は、飛び交うことばや触れる手が祖父が望んでいた「尊厳ある生」からは随分とかけ離れていました。かといって、入院治療や在宅のケアに頼らなくては祖父は生きてゆけません。同居する孫として、祖父が大切にしたいことを守りきれない生き方を強いてしまう日々に心を痛めていました。

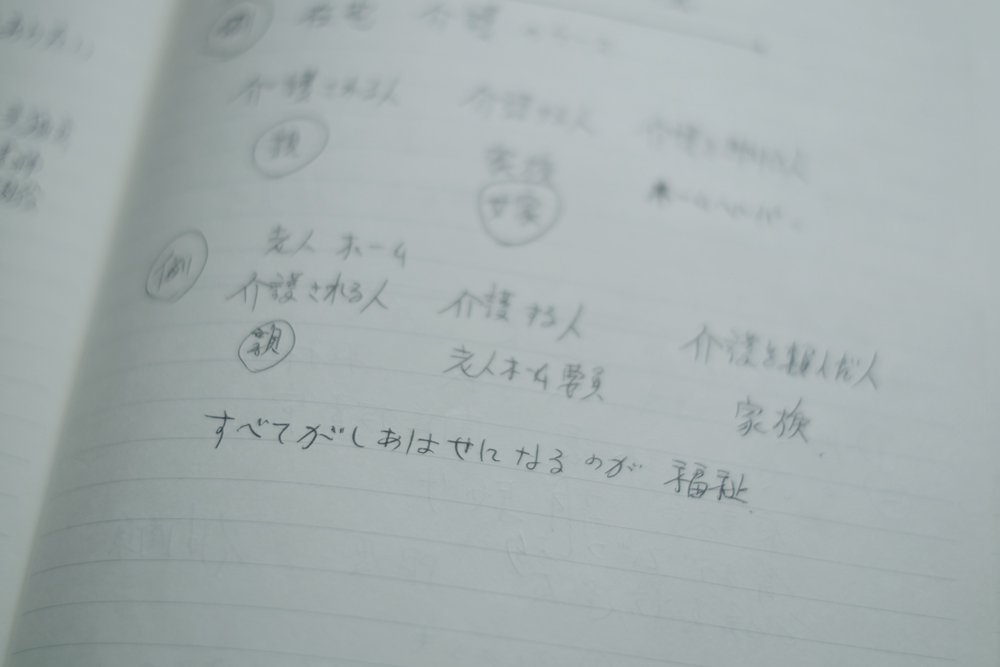

「すべてがしあはせになるのが福祉」

これは祖父が倒れる少し前に聴講していた、関西学院大学 神学部 窪寺先生の「人間学」の講義ノートに綴っていたことばでした。このノートの存在を知ったのは祖父が亡くなった9年後、2017年のことです。でも、当時の祖父が聴講生の友人を自宅に招いて語り合う声を聴きながら、何となくは感じていたことでした。

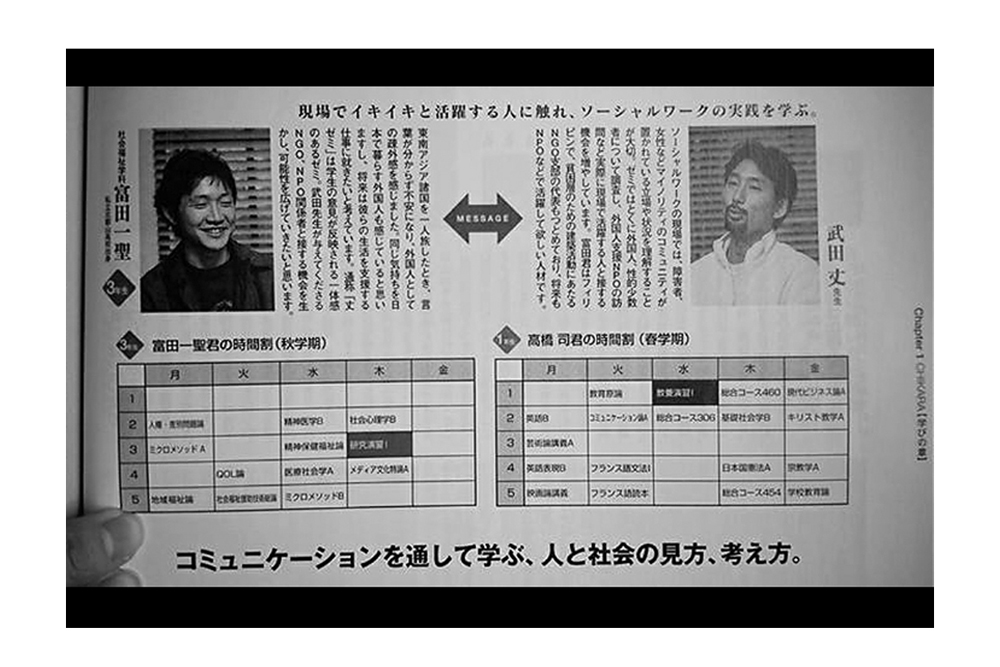

祖父の病をきっかけに「生きる」という、それまで当たり前だったことに、たくさんの問いが生まれました。答えを見つけられる場所を求めて全国各地の大学から大学案内を取り寄せ、その中で唯一目に留まったのが、関西学院大学の『空の翼』の中にあった、ゼミの恩師でもある武田丈先生の記事でした。

今読み直すと「この短い記事で何がわかるんだろう?」と、いうくらい小さな記事。でも武田先生のゼミ、通称JOEゼミには「この記事を読んで関学に来た」という仲間が他にもいるほどでした。この写真も卒業後数年経った頃にゼミの友人が持ってきてくれた冊子を撮影したものです。実際に、JOEゼミでは一人ひとりの声を聴くこと、それを社会で共有していくための人としての在り方のようなものを教わったような気がしています。

ゼミで学んだ参加型アプローチについての資料

そんな切実な想いをもって入学した学科でしたが、肝心の祖父のことについて周囲にはほとんど打ち明けていなかったように記憶しています。深いところまでことばにできるほど気持ちの整理がつくのは、その数年後に祖父が亡くなり、そのうんと後のことでした。

授業は休むことなく、空き時間は体育会の部活と書店でのアルバイト、図書館での自習。遠方の福祉施設までボランティアにも通い、社会福祉士になるための現場実習ももちろんいくつもりで指導を受けていました。一方で、準備を進める中で授業やボランティア先で見聞きした些細なことばや光景が、患者家族の心には棘のようにチクチクと刺さることも少しずつ積もっていました。

理想と現実、制度と個人、なにより専門職としての自分と、患者家族、ひとりの人間としての自分。患者家族としてまだまだ混乱の中にあったわたしは、現場にある数えきれないほどのジレンマと上手く付き合うことができませんでした。結果的には、現場実習に行くのかという最後の最後のタイミングで「自分が福祉専門職としていのちと向き合うことは難しい」という結論を出し、担当だった先生に謝り実習に行くことを諦めました。

スライド「そのあと」を生きる より

当時の社会福祉学科は、まだ現場実習に行く学生の方が多かったと記憶しています。実習に行くことを諦めたわたしは、その道からドロップアウトしてしまったように感じていました。3年生になる頃には「何のためにここに来たんだろう」とすっかり迷子に。「実習、福祉の道を諦めた学生」というレッテルを自分に貼り、授業の終わりに提出するコメントカードもことばが見つからなくなり、いつも大きな字で講義で流れてきたことばを拾って埋めていただけでした。

そんな大学3年生の春に受講したのが、藤井美和先生の「死生学」の授業でした。入学した時からこの授業で学ぶことを目標にしていた大切な授業。死にゆく人は何を感じるのか、まわりにいるわたしたちには何ができるのか。今想うと、当時のわたしは祖父の尊厳を守るための「ひとつの答え」を求めていたように思います。

授業の中で、おそらく受講していた学生の大半が強い関心を持っていた「死の疑似体験」のワークというものがありました。藤井美和先生の声とともに、人生の「大切なもの」を綴りながら、一つずつ手放してゆくようなワークだったと記憶しています。

唯一しっかりと覚えているのは、先生のガイドとともに紙に書き綴る同級生の鉛筆の音や、大切なものを手放す中で何か心が動いて涙をすする音。まわりの同級生が何かを見つけ、心を動かしていることを感じるその音の中で何も綴ることができず、しばらく真っ白な紙と睨み合っていました。

それでも「自分はこの授業で生きることの答えを見つけにきたのだから」と、無理やりことばをひねり出してワークに参加し続けました。そんな風にして書き綴ったことばが何だったのか、何を選んだのか、まったく思い出せません。

それからうんとあと、大学時代同じ学科、同じ部活、そして藤井美和先生のゼミ生でもあった友人と死生学の授業の記憶について語り合うことがありました。「あのワークの後、みちが『自分に失望した』って自分に対してすごく怒っていた記憶がある」と友人は教えてくれました。

スライド「そのあと」を生きる より

社会福祉学科を卒業後はメディア制作の仕事に就きました。社会福祉の道に進まなかった後ろめたさから、母校から足が遠のいていた時期もあります。ただ、自分なりに「一人ひとりの生」と向き合う方法について模索することは諦めず、制作の現場で学び、写真表現や編集・ライティング、製本の学校にも通いながら目の前のひとりの想いを掬い上げる術や、それをかたちにする術を学び続けていました。

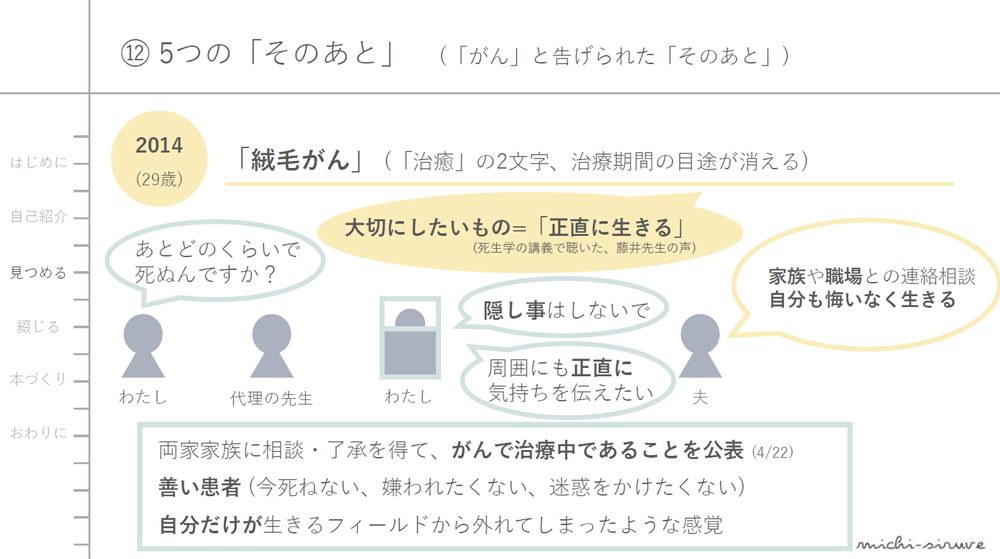

その道半ばで祖父を亡くし、別の家族もがんで亡くし。家族をがんで亡くしたその半年後、わたし自身も初めての妊娠が一転、流産、そして絨毛がんを告げられました。

ZINE『かぞくのことば』より

「がん」の2文字を告げられた夜は、すでに子宮、卵巣、両肺に病変が広がった状態で入院治療中。今すぐではなくても、そう遠くない将来死ぬのだろうという思いが頭をよぎりました。夜の病室のベッドに横たわると今までの人生が走馬灯のように駆け巡ります。その中でふと響いたのが、大学3年生の春「死生学」の授業で聴いた藤井美和先生の声でした。

あなたはあと半年のいのちです。

死の疑似体験のワークで、藤井美和先生がわたしたちに問いかけた一言。何故かその一言を思い出し、ふと「わたしが大切にしたいものは何だろう」という問いが浮かび、時が止まりました。

最期まで正直に生きたい。

大切にしたいことはそれだけでした。授業では一言も思い浮かばなかったそれが、驚くほどくっきりと浮かび、とっさに手元にあったスマートフォンの未送信メール欄に、のこされた時間でやりたいことや会いたい人の名前を書き綴りました。そこには、いつかこの夜のことをお伝えしてお礼が言いたいと藤井美和先生の名前も綴っていました。

2017年4月「キャリアデザイン」@関西学院大学より

その後、40本の抗がん剤を経て寛解。体調が落ち着いた2015年の1月、恩師の武田丈先生に会うために卒業後初めて母校の人間福祉学部を訪れました。

新しくなった校舎の研究室で迎えてくださった先生は何も変わらず、わたしのZINEの活動もメールの署名に添えていたWebサイトから覗いてくださっていて、活動のヒントになればと先生の研究資料やフォトボイスのプロジェクトで制作したというZINEをプレゼントしてくださいました。その一つ一つがまたその日からを生きる種となり、少しずつ育みながらZINE作家としての今日のわたしがあることは今までも何度か綴ってきたとおりです。

そしてもう一人、いつかお会いして一言お礼を言いたいと願っていた藤井美和先生。ゼミ生だった友人に連絡先をきいてみようと思ったり、大学宛に手紙を書こうと同級生に宛名の書き方を尋ねたこともありましたが、10年以上前に大きな教室で先生の授業を聴いていたひとりの学生でしかない自分には、中々勇気が出ませんでした。

その後、まったく違う場所…がん患者として相談に伺ったマギーズ東京で、共同代表の秋山正子さんから「大阪ならこの病院のサロンは相談にのってくれるはず」と教わった病院が「死生学」の教科書に登場していた、藤井理恵先生が働く病院でした。

その後、祖父が晩年聴講していた「人間学」を担当されていた窪寺先生もこの病院で働いていたことを知り、わたしはボランティアの志願者として病院を訪れました。それから面接や研修を経て、週1回その病院で目の前の人と関わる日々が続いています。

ボランティアをはじめて半年が過ぎた頃、母校の式典に参加した折、恩師の武田先生がわたしを招いて藤井美和先生にご挨拶するきっかけをつくってくださり、初めてご挨拶することもできました。

学生時代に死生学を受講していたこと。29歳でがんになった時、授業で先生から教わったことや、自分とほぼ同じ年齢でいのちにかかわる大きな病を経験しそのあとを生きる先生の存在そのものが生きるためのみちしるべであったこと。わたしも生きることを見つめて考え続けたいと、理恵先生のいらっしゃる病院でボランティアをはじめていること…。

ゼミ生でもない10年以上昔の卒業生にも関わらず、本当にあたたかいことばをかけてくださり、Webサイトに綴っていた今までの活動の足あとを一つずつ辿り、あたたかいメッセージをくださいました。

その後「第13回生と死を考える市民講座『いのちの物語をつむいで』~ことば・絵本・音楽の視座から~」の展示にもお越しくださり、再会から1年後の春、藤井美和先生のゼミに伺うことになったのでした。

ゼミに伺うにあたり、藤井美和先生から2つの想いをお預かりしました。ひとつは、同じ大学の卒業生として、がんに限らずさまざまな「そのあと」を生きてきた中でわたしが感じてきたことを、無理のない範囲で学生におはなしてくださいということ。もうひとつは、学生たちも何か自分の中にあるものを見つめ「本に綴じること」を体験するワークショップの時間を持ちたいということ。

相談の結果、春学期はさまざま「そのあと」を経験してわたしが感じてきたことをお伝えする時間と、今まで綴じてきたたくさんの手製本に自由に触れてもらう時間に。秋学期は学生のみなさんが「大切なもの」を1冊の手製本に綴じるZINEワークショップの時間に。春と秋という半年の時間をかけて、2部構成のかたちをとることになりました。

そして伺ったのが、春のおはなしにあたる11日のゼミでした。おはなしの前月にも一度ゼミの様子を見学する機会をいただき、スライドを作成。学生のみなさん一人ひとり、それぞれの想いがあり、それぞれのまなざしで生きることを見つめて考えていらっしゃることを感じ、今までのどの講義や講演よりも踏み込んだ記憶をありのままにお伝えしました。

阪神・淡路大震災という大きな喪失の「そのあと」の町で育って感じたこと。家族の病や死。そしてわたしの流産やがんを経験した「そのあと」を生きる中で感じたこと。「そのあと」を生きるために本に綴じてきた「大切な記憶」について……学生のみなさんも、それぞれが感じたことを質問やメッセージというかたちで綴ってくださいました。

学生時代のわたしがそうであったように、何か「考える種」になるようなものを手渡すことができたらなとおはなしした時間でしたが。それ以上に、学生のみなさんが感じて伝えたくださったことばの一つひとつに、わたしの方が「考える種」をいただいた時間でした。

藤井美和先生と、レストランポプラにて

5限目のゼミの後、学内にあるレストランで藤井美和先生とおはなししました。先生の笑顔とともに語られる、卒業生一人ひとりとの交流。そのあたたかなまなざしと声で、それぞれの卒業生の想いに触れる時間は、知識や技術以上に人として、そしてともに生きる上で大切にしたいことを改めて確認できたひとときでした。

普段活動についておはなししたり、想うことを綴ったりすると「サバイバーになったからそういう活動をしているのね」というような声をかけられることがあります。確かに若くしてがんを経験したことは大きな出来事ですし、全員が寛解できる訳ではない難しい病気の経験者として生きていることは動機の大きな部分を占めています。でもそれだけであれば、もっと違う「そのあと」を生きていたと思うのです。

寛解後「本に綴じる」という立場で「大切な記憶」というものを見つめ続けていることも、ボランティアというかたちで病院に居続けていることも、18歳から22歳の4年間、関西学院大学という場所で「生きること」を見つめた日々があったからこそ。そして卒業後もわたしのように人生の岐路に立った節目に母校訪れる卒業生を、いつまでも先生として、また一人の人として迎え、心に触れ交わしてくださる先生がいらっしゃること。その先生方の生き方こそが、今の活動を続けている原動力なのだと確認した夜でした。

レストランを出た後、すっかり暗くなったキャンパスを歩きながら、先生が大切にされているというバラを見るために、文学部の裏にあるバラ園へ行きました。

先生からいただいた、昼間のアンネのバラの写真

アンネのバラ (Souvenir d’Anne Frank) 。アンネ・フランクの「形見」としてベルギーの育種家さんが創り、アンネの父、オットー・フランク氏に贈られたものだそうです。

『アンネの日記』……小学生の頃、何度も読んだ本の中で生きていた人から贈られた花が、キャンパスに咲いている。こんなことがあるのだなと。このバラが日本にやってきたのも、イスラエルを訪れていた日本人の合唱団がレストランで偶然オットー・フランク氏と出会い、その後の交流で庭で育てていた中から贈られたそうです。わたしが育った西宮には、このアンネのバラが咲く「アンネのバラ教会」があること。その教会を通して、5株が関西学院大学のバラ園にもやってきて、毎年花を咲かせていること。どれも初めて聴くおはなしでした。

蕾の時は赤、花がひらく頃には黄金色、サーモンピンク、赤と色が移ろう花だそうで。すっかり暗くなったバラ園をライトで照らしながら見つけた花や蕾も、それぞれのグラデーションを宿していました。色はもちろん、その花にこめられてきた想いもまた、一言では言い表せないさまざまな方々の想いがこめられているのだなと。花の成長をずっと見守る先生からおはなしをお聴きして、特別な花になりました。

一瞬の出会いがつながって今があること。花一輪一輪、一人ひとりとの出会いを大切にされている先生の心に触れ、またひとつ大切な記憶が増えた夜。社会学部の大きな教室の端っこで、先生の声をただただ一生懸命聴いていた14年前のわたしには、こんな日が来るなんて想像もできなかった夜でした。小さなバラの花の見つめながら、地面に落ちていた花弁から一片だけ、今日の記憶として持ち帰りました。

とても長くなりましたが、そんな時間の中で、一つひとつの出会い、経験をつなぎなおした母校でのひとときでした。関西学院大学という場所、迎えてくださった藤井美和先生と学生のみなさんにも、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。秋の本づくりでまたみなさんと再会できることを、たのしみにしています。